Masud Pezeshkian – ist er der neue Retter Irans?

Neue Zürcher Zeitung

Masud Pezeshkian hat nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten Irans der Bevölkerung versprochen, dass er sie nicht alleinlassen werde. Gleichzeitig bat er seine Landsleute aber auch, sie möchten ihn nicht alleinlassen. Dafür hat er allen Grund.

EPA / Keystone

Die Wahl des 69-jährigen Herzchirurgen Masud Pezeshkian zum neunten Präsidenten der Islamischen Republik Iran hat sowohl in Iran als auch im Ausland für Überraschung gesorgt. Denn viele Beobachter fragen sich, wie es dazu kam, dass ein unbescholtener Arzt aus Mahabad, wo Kurden und eine türkischsprechende Bevölkerung im Nordwesten Irans zu Hause sind, nach dem Revolutionsführer Khamenei das zweithöchste Amt im Lande bekleiden kann.

Auffällig ist: Man kann Pezeshkian in seiner fast vierzigjährigen politischen Karriere innerhalb des Systems – Gesundheitsminister unter Präsident Khatami 2001–2005 und 12 Jahre lang Abgeordneter im Parlament – bis heute im Gegensatz zu seinen mit Korruption und Machtmissbrauch behafteten Kontrahenten keine Missbräuche vorwerfen.

Stagnierte Wahlbeteiligung

Auch die unterschiedlichen Wahlbeteiligungen im ersten (40 Prozent) und zweiten Wahlgang (49 Prozent) werfen eine wichtige Frage auf: Wie kam es dazu, dass sich im Gegensatz zum ersten Wahlgang sechs Millionen Menschen mehr an der zweiten Wahl beteiligt haben, um ihre Stimmen für Masud Pezeshkian abzugeben?

Tatsache ist, dass die Beteiligung an dieser Präsidentenwahl als die niedrigste in der 45-jährigen Geschichte des Bestehens der Islamischen Republik Iran bezeichnet werden kann. Im ersten Wahlgang waren vor allem die Jugend und ein Grossteil der Frauen den Wahlurnen ferngeblieben und haben damit ihren Unmut und ihre Ablehnung gegen das gegenwärtige Regime in Iran zum Ausdruck gebracht.

Viele Beobachter meinen, dass der Hauptgrund für die grössere Beteiligung der Wähler im zweiten Wahlgang darin lag, dass man den Kontrahenten von Pezeshkian, Said Jalili, der ein ultrakonservativer Hardliner ist und unter Präsident Ahmadinejad für aussenpolitische Fragen zuständig war, verhindern wollte.

Der Wächterrat, der für die Zulassung von loyalen Präsidentenkandidaten und Bewerbern für Parlamentswahlen zuständig ist, hat lediglich sechs Kandidaten zu dieser Wahl zugelassen: fünf Hardliner und den moderaten Masud Pezeshkian. Seine Kandidatur war noch vor einigen Jahren vom Wächterrat abgelehnt worden.

Warum wurde er nun zugelassen, dies neben den vom Revolutionsführer Khamenei bevorzugten Bewerbern wie Said Jalili, Mohammad Bagher Ghalibaf und Mostafa Pour-Mohammadi, dem ehemaligen Mitglied der Todeskommission, die über fünftausend politische Gefangene im Sommer 1988 zum Tode verurteilt hatte?

Das gegenwärtige Regime hat bedingt durch seine menschenverachtende und inhumane Politik seine religiöse, soziale und gesellschaftspolitische Legitimation verloren. Das zeigten die landesweiten Proteste der Frauen- und Jugendbewegung «Frau, Leben, Freiheit» von 2022, die das Regime sowohl innenpolitisch als auch aussenpolitisch in erhebliche Bedrängnis brachten. Die Zulassung von Pezeshkian für die Wahl sollte die Bevölkerung dazu ermutigen, doch an der Präsidentenwahl teilzunehmen – um damit der Weltöffentlichkeit zu zeigen, wie offen und tolerant das iranische Regime sei.

Es steht aber fest, dass Masud Pezeshkian ein Mann des Systems ist, der sich hüten wird, die wirklich heiklen Fragen anzugehen. Er ist denn auch ohne konkretes Programm angetreten. Während der Kampagne hat er zudem offen zugegeben, dass er sich etwa um die Frage von politischen Gefangenen nicht kümmern werde. Diese Angelegenheit sei dem Revolutionsführer Khamenei vorbehalten. Obwohl er für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Westen und Iran eintritt, hat er sich zur Frage, ob er eine aussenpolitische Kehrtwendung in der Region herbeiführen werde, bisher nicht geäussert.

Masud Pezeshkian vor ungelösten Problemen

Die Regierung in Teheran befindet sich innenpolitisch in einer Sackgasse. Seit Dezember 2017 dauern die Proteste der Bevölkerung und landesweite Streiks der Arbeiter, Lehrer, Lastwagenfahrer und Angestellten verschiedener Unternehmen gegen die Wirtschaftsmisere im Land an. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit, wachsende Einkommensungleichheit, die Verteuerung der Lebensmittel, eine 40-prozentige Inflation, die steigende Abwertung der iranischen Währung (Rial) gegenüber dem US-Dollar und nicht zuletzt die Sanktionen, die die breite Masse der iranischen Bevölkerung bis jetzt hart getroffen haben, sind die Herausforderungen, denen sich der neue Präsident stellen muss.

Hier zeigt sich denn auch die Kehrseite, warum Masud Pezeshkian durch den Wächterrat zugelassen wurde: Das ultrakonservative Lager, insbesondere der Revolutionsführer Khamenei, hat stets die Reformisten für das wirtschaftspolitische Scheitern verantwortlich gemacht. Da Pezeshkian keine Erfahrungen in diesen wichtigen Fragen hat, dürfte er in den Augen mancher Kommentatoren das nächste politische Opfer des Revolutionsführers Khamenei sein.

Aussenpolitisch musste die Islamische Republik Iran herbe Niederlagen in Syrien hinnehmen. Die israelische Luftwaffe bombardiert seit Jahren die strategisch wichtigen Stützpunkte der iranischen Streitkräfte und ihrer Milizen in Syrien. Dadurch hatte Iran hohe Verluste nicht nur an Menschenleben, sondern auch an militärischen Einrichtungen zu verzeichnen. Der seit neun Monaten andauernde Krieg in Gaza und die Gefahr, dass im Falle einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und des Hizbullah in Südlibanon Iran militärisch involviert wird, sind weitere Spannungen vorgezeichnet – dazu kommt auch noch das festgefahrene Atomabkommen.

Masud Pezeshkian hat nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten der Bevölkerung versprochen, sie nicht alleinzulassen – gleichzeitig aber bat er seine Landsleute auch, ihn nicht alleinzulassen. Er möchte sich als Brückenbauer zwischen der Staatsführung und dem iranischen Volk anbieten. Die Hoffnungen in Iran sind gross, die Ansprüche des Revolutionsführers Khamenei und der Revolutionswächter aber bleiben omnipräsent: Für den neuen Präsidenten wird das zu einer schwierigen Gratwanderung.

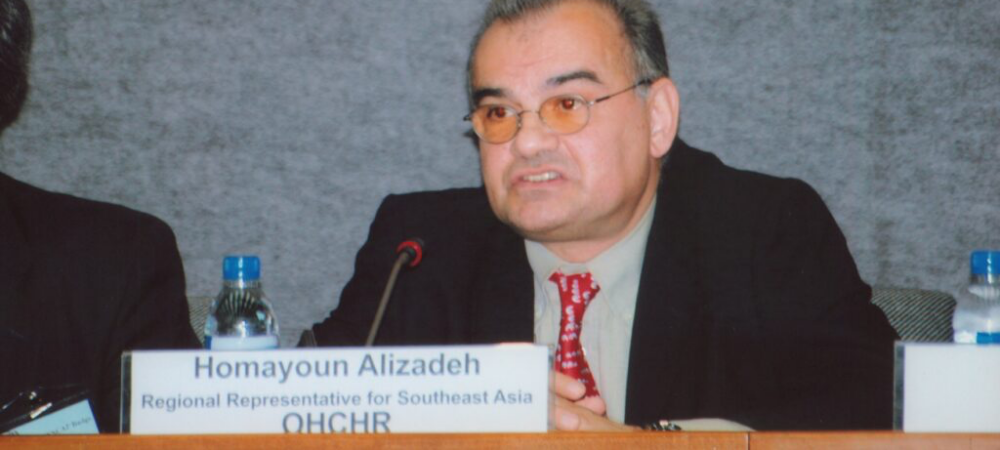

Homayoun Alizadeh ist gebürtiger Iraner. Er war im Innenministerium in Wien im Flüchtlingsbereich sowie für das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte in Afrika, Asien und Genf tätig.